創設20年を迎えて

学科創設時からの教授陣より

現役教員より

卒業生より

在校生より

学科創設時からの教授陣より

青山 藤詞郎 教授

AOYAMA, Tojiro

佐藤 春樹 教授

SATO, Haruki

現役教員より

大森 浩充 教授

OHMORI, Hiromitsu

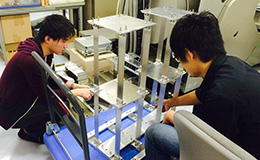

SD工学科では、ハードシステムとその周辺環境を含めたシステム全体を想定し、新しい価値の創造を伴ってシステムのデザインを行う「提案型システムデザイナー」の育成を目標としており、つぎの3つの優位性をもつ。

(基礎重視・多様性を有する総合工学)不確定な未来を生きるには、すぐに古くなる最先端よりも、広く工学の基礎を学ぶことが重要である。SDでは、機械、熱流体、生産、電気、情報、計算機、制御、建築、バイオ、宇宙などの原理原則を学ぶことができる。

(社会的必要性と使命)SDは広く浅く・寄せ集めの学科では決してない。実社会の問題解決は、縦型の学問だけでは不可能であり、枠に捕らわれないSDの総合的工学教育を受けた者が問題解決に貢献できる。問題を発見し、その解決法を提案し、それを実行し、「新しい価値」を創造することで人類を豊かにすることができる。

(国際的リーダー育成)「モノづくり」と「コトつくり」の両方を「システムつくり」としてまとめ上げることのできるタフな国際的リーダーに必要とされる勉学と経験を与え、使われるエンジニアではなくエンジニアを束ねるリーダーとなるために必要な統合能力が涵養される。

海底に生息するイソギンチャクは、足盤と呼ばれるしっかりとした土台の上に、環境に応じて四方八方に触手を漂わせて環境適応している。SD工学科も、工学の原理原則という土台の上に、様々な分野で提案型工学を実践している。このイソギンチャクのような体制をつぎの20年でも崩してはならない。

三田 彰 教授

MITA, Akira

卒業生より

1期生 木戸 良彦 氏

KIDO, Yoshihiko

SD科が創立20周年を迎えられた事を心よりお慶び申し上げます。私は、SD1期生の木戸良彦と申します。SD科誕生の時には、20歳目前の若者でしたが、それから20年が経ち、すっかりおじさんの部類になってしまいました。改めて当時を振り返りますと、先生方も情熱に溢れていましたし、学生同士の横のつながりも強く、活気のある学科だったなと思います。

今、私は弁理士をしております。弁理士に専門分野を尋ねると、「機械」「電気」「化学」のいずれかで答えるのが常識となっています。私も所属していた長坂研が旧機械科ということもあり、「機械」と答えています。しかしながら、分野の垣根を超える発明が現在では多く生まれており、弁理士として幅広く技術を把握する能力が求められています。そのような意味では、横断的に色々と学べたSD科での蓄積が大変活きており、SD科にいた事に大変感謝しております。

さて、SD科は創立20周年を迎えましたが、まだまだ通過点です。いい意味での変化をし続けながら、学生、先生、OBの皆で「社中協力」の下、素晴らしい30周年、40周年を迎えられればと思います。

7期生 成川 沙希子 氏

NARIKAWA, Sakiko

私はSD工学科の第7期生です。分野横断型の学習や研究を通じて、システム設計に必要となる総合力の育成をめざすという理念に魅力を感じ、SD工学科への進学を決めました。学部生の頃は、豊富な講義の中から興味のある制御系を中心に、その他の分野については偏りのないよう履修しました。このことが、私の技術者としての土台を作ったのだと思います。

学部4年生から修士課程修了までの3年間は、村上俊之先生の研究室に所属し、電動車椅子のパワーアシスト制御の研究を行いました。国際学会での発表や論文投稿などの機会にも恵まれ、電気、情報、機械の分野にまたがる幅広い知識や、広い視野をもって研究に取り組む姿勢を身に付けました。

修士課程修了後は電機メーカに就職し、テレビ、プロジェクタ等の組み込み機器や、遺伝子を検査する医療機器などのソフトウェア開発に携わってきました。ソフトウェア開発が主な業務であっても、電気回路や制御理論といった他分野の知識が必要になる場面は頻繁にあります。このようなときに、分野を超えて幅広く思考を巡らせたり、専門が異なる人と議論したりしながら課題解決することができると、SD工学科で学んできて良かったと実感します。実務経験を積む中で、SD工学科のカリキュラムは実践に役立つ総合力を養うように考えられているのだと気付かされました。

ところで我が家には、同じくSD工学科出身の夫が趣味で購入した小型のロボットアームがあります。互いの専門分野であるソフトウェア工学と制御工学の知識を融合させ、巧みにロボットアームを動かす。そのような休日を過ごすこともあります。SD工学科で学んだことは、今の私の仕事にもプライベートにも影響していると感じます。

末筆ながら、SD工学科のさらなるご発展と、塾生・塾員の皆様の益々のご活躍をお祈り致します。

在校生より

学部4年生 松井 忠宗 氏

MATSUI, Tadanori

しかし現在の体制では、「多分野領域の知識を融合して問題解決能力を養う」というSDの目標を達成しえないとも感じています。確かにSDは「多分野の知識の組み合わせ方」を元々知る学生にはこの上ない環境です。ですが、その他の学生は各分野を浅く学んだのみで終わってしまいかねません。研究室としても融合領域を扱う場はまだまだ少ないのが現状です。

今後のSDをより高度に発展させていくためには、「実学」的な教育が必要になると考えます。例えば、長期間での「本当に使えるもの」を作るプロジェクトを実施し、「組み合わせから構想を実現する方法」を学ぶことを提案します。学びの実践を通して理論の重要さを再確認しつつ、分野の垣根を超えた問題解決能力やコミュニケーション能力を養うことができるのではないでしょうか。

学部4年生 青海 美沙希 氏

SEIKAI, Misaki

SD工学は幅広い学問体系と環境との調和性を有することが特徴ですが、実際には後者が上手く表れていないように感じます。確かにSD工学科には幅広い分野の講義が数多く設置されており、そこに魅力を感じる学生も数多く存在しますが、その一方で環境との調和性という軸はまだその存在が薄く、なかなか認識されていません。したがって、提唱するような新しいパラダイムにもまだ至っていないと言えるでしょう。

そこでより早いうちから研究室と関わりを持てるような授業や制度を導入することを提案します。配属体験でも良いと思います。

最後になりますが、SD工学がより社会に浸透し、時代が求める学問体系として確立されることを期待しています。